2025.09.05

民法

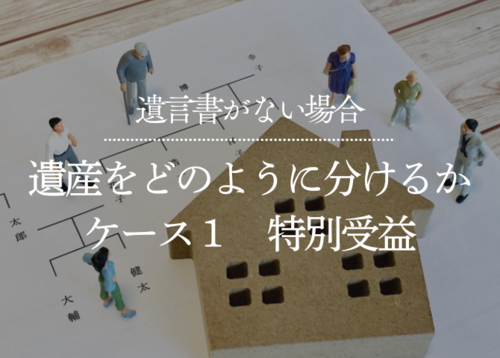

遺言書がない場合 (よくある事例1)特別受益

前回は遺言書がない場合のことをお話しました。

前回の記事はこちら

遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いと合意が必要となります。

よくある事例として「特定の子どもが親の生前に贈与を受けている」ケースがあります。

この場合、相続がおこった際にどのように遺産を分けるのでしょうか?

一見法定相続分どおりにきょうだい均等に・・となりそうですが、きょうだいが複数いて、その一部の子どもが親から生前に金銭を受け取っている事例をご紹介いたします。

(事例1)

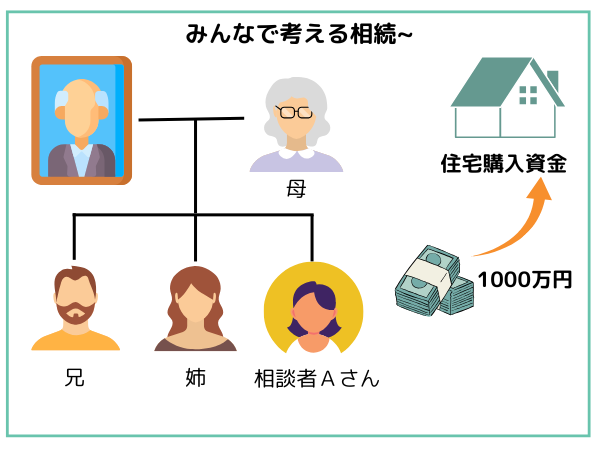

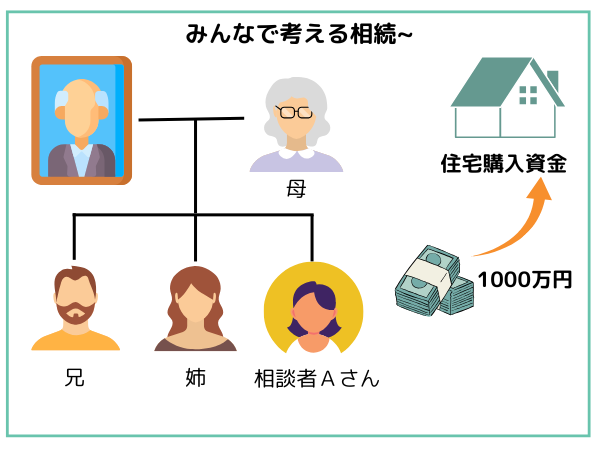

父が亡くなり、母ときょうだい3人で父の財産を分ける事になりました。

兄と姉は父の生前に住宅購入資金としてそれぞれ1,000万円ずつ支援してもらったと聞いています。

ふたりとも子どもがいて、家計も楽ではない様子で、私はまだ独身で実家暮らし。

現在父の財産をきょうだい均等に分けると話が出ています。

将来のことも考えると、不安もありますし、兄や姉がすでに支援を受けていることを考えると何だかモヤモヤしてしまいます。

このまま納得するしかないのでしょうか?

相談者Aさんのお気持ち、お察しします。

このように生前に特定の子どもが親の支援を受けているケースはよくあります。

ではこの場合Aさんはどうすればいいでしょうか?

まずポイントは、住宅資金1,000万円は「特別受益」にあたるということです。

この場合、兄と姉が受けたお金2,000万円は、相続人同士の公平を保つために、相続財産に持ち戻して計算することができます。

例えばきょうだいが受ける相続財産が4,000万円あるとしましょう。

先ほどの住宅購入資金の合計2,000万円を含めると、6,000万円。

6,000万円÷3人=2,000万円

兄・姉 2,000万円-1,000万円=1,000万円

それぞれ 1,000万円ずつ

Aさん 2,000万円

もしこのまま均等に4,000万円を分けてしまうと、ひとり約1,333万円となるので、約667万円の差が出てきます。

Aさんのこれからのことや、将来後悔することがないように、今納得のいく分け方をするべきかと思います。

ただこの「特別受益」を主張するには、それぞれの同意が必要となるので、やはり話し合いが必要となってきます。

兄や姉が納得しない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停に進むこともありますが、できるだけ揉めずに進めたいところですよね。

話し合いに不安があるようであれば、第三者の専門家を交えて、中立的に話し合いを進めることもできます。

このような事例はよくある例ですが、親が子どもに任せるのではなく、遺言書などで意思を遺していれば、揉める心配もなかったでしょう。

子どもたちが将来困らないためにも、「遺言書」を書いてみませんか?

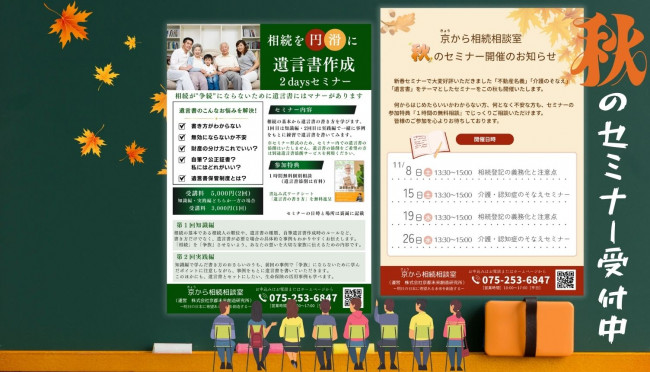

当団体では遺言書作成セミナーを、この秋開催します。

他にも相続登記や介護に関するテーマも開催。

皆様のご参加お待ちしております。

(お申込みはこちらから)

前回の記事はこちら

遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いと合意が必要となります。

よくある事例として「特定の子どもが親の生前に贈与を受けている」ケースがあります。

この場合、相続がおこった際にどのように遺産を分けるのでしょうか?

一見法定相続分どおりにきょうだい均等に・・となりそうですが、きょうだいが複数いて、その一部の子どもが親から生前に金銭を受け取っている事例をご紹介いたします。

(事例1)

父が亡くなり、母ときょうだい3人で父の財産を分ける事になりました。

兄と姉は父の生前に住宅購入資金としてそれぞれ1,000万円ずつ支援してもらったと聞いています。

ふたりとも子どもがいて、家計も楽ではない様子で、私はまだ独身で実家暮らし。

現在父の財産をきょうだい均等に分けると話が出ています。

将来のことも考えると、不安もありますし、兄や姉がすでに支援を受けていることを考えると何だかモヤモヤしてしまいます。

このまま納得するしかないのでしょうか?

相談者Aさんのお気持ち、お察しします。

このように生前に特定の子どもが親の支援を受けているケースはよくあります。

ではこの場合Aさんはどうすればいいでしょうか?

まずポイントは、住宅資金1,000万円は「特別受益」にあたるということです。

この場合、兄と姉が受けたお金2,000万円は、相続人同士の公平を保つために、相続財産に持ち戻して計算することができます。

例えばきょうだいが受ける相続財産が4,000万円あるとしましょう。

先ほどの住宅購入資金の合計2,000万円を含めると、6,000万円。

6,000万円÷3人=2,000万円

兄・姉 2,000万円-1,000万円=1,000万円

それぞれ 1,000万円ずつ

Aさん 2,000万円

もしこのまま均等に4,000万円を分けてしまうと、ひとり約1,333万円となるので、約667万円の差が出てきます。

Aさんのこれからのことや、将来後悔することがないように、今納得のいく分け方をするべきかと思います。

ただこの「特別受益」を主張するには、それぞれの同意が必要となるので、やはり話し合いが必要となってきます。

兄や姉が納得しない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停に進むこともありますが、できるだけ揉めずに進めたいところですよね。

話し合いに不安があるようであれば、第三者の専門家を交えて、中立的に話し合いを進めることもできます。

このような事例はよくある例ですが、親が子どもに任せるのではなく、遺言書などで意思を遺していれば、揉める心配もなかったでしょう。

子どもたちが将来困らないためにも、「遺言書」を書いてみませんか?

当団体では遺言書作成セミナーを、この秋開催します。

他にも相続登記や介護に関するテーマも開催。

皆様のご参加お待ちしております。

(お申込みはこちらから)