2025.09.06

民法

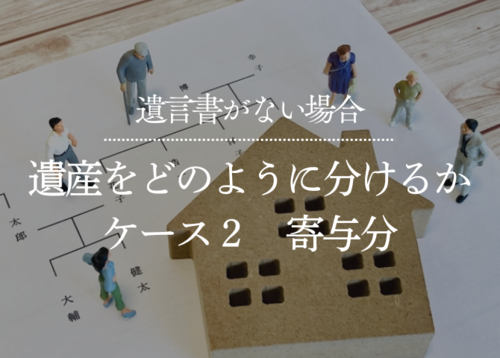

遺言書がない場合 (よくある事例2)寄与分

遺言書がない場合の事例シリーズをお伝えしています。

前回までの記事はこちら

ケース1「特別受益」の記事はこちら

遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いと合意が必要となります。

よくある事例として「特定の子どもが親の介護などの世話をしてきた」ケースがあります。

この場合、相続がおこった際にどのように遺産を分けるのでしょうか?

このようなご相談も実は多いですし、子どもの配偶者が世話をしていたというケースもあります。

さて今回のケースはどうでしょう。

(事例2)

他界した父は他人の世話になることを嫌がっていたので、自宅で相談者Bさんが長年介護で父をみてきました。

弟はずっと疎遠で親の介護の協力もなかったのですが、父の遺産を話し合う際に「法律にそってきょうだい均等に分けよう」と言ってきました。

私は父の介護で働くこともできず、ずっと世話をしてきたのに、納得がいかず、行き場のない気持ちを抱えています。

遺言書もないので、母とどうしようかと悩んでいます。

2.png)

相談者Bさんのお気持ち、お察しします。

このように生前に特定の子どもが親の介護などで負担がかかったというご相談も少なくありません。

ではこの場合Bさんはどうすればいいでしょうか?

まず法律通りに財産を分けた場合どうなるでしょうか。

相続人は、母親と子ども2人なので、法定相続分として

・母親・・1/2

・Bさん・・1/4

・弟・・1/4

弟さんはおそらくこの分け方を主張してくると思われますが、Bさんとしては均等に分けるのに納得がいかないお気持ち大変分かります。

Bさんの場合、長年介護をされてきたことは「寄与分」として主張することは可能です。

弟さんが話し合いで合意してくれれば問題ありませんが、「法定相続分で分けたい」と言い切るようでしたら、家庭裁判所で「寄与分」を申し立てることになります。

ただしこの場合、家庭裁判所に「Bさんの介護は特別な貢献だ」と認められる必要がありますので、この貢献に対する証明が必要になります。しかし、その立証は一般的には困難です。

寄与分の主張をする上で、一度弟さんとじっくり話し合いをされ、必要であれば第三者として専門家に入ってもらうといいでしょう。

このような事例はよくある例ですが、親が子どもに任せるのではなく、遺言書などで意思を遺していれば、揉める心配もなかったでしょう。

例えば

・遺言書でBさんに多く財産を遺す内容にする

・Bさんを受取人にした生命保険に加入しておく

こうすることで将来きょうだいが揉めることを防いだり、負担のかかった子どもへの感謝の気持ちも伝えることができると思います。

子どもたちが将来困らないためにも、「遺言書」を書いてみませんか?

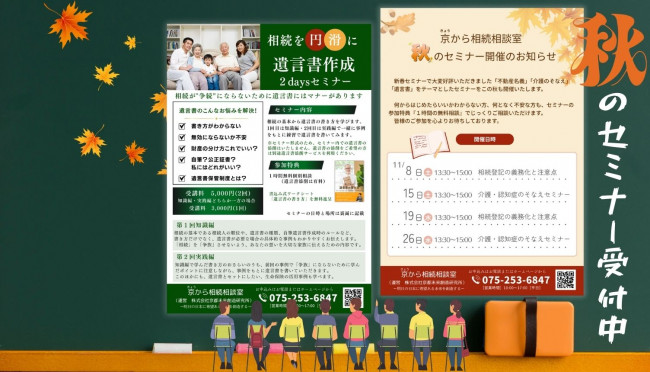

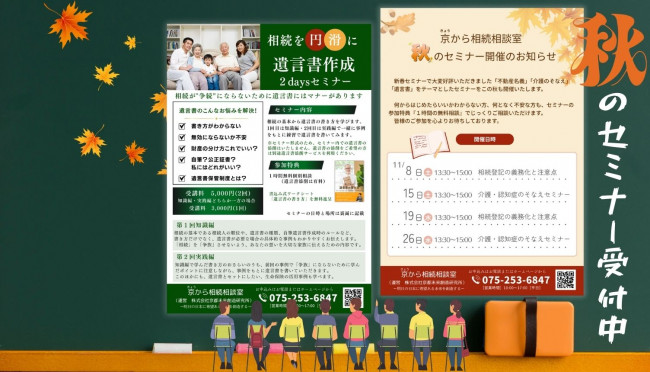

当団体では遺言書作成セミナーを、この秋開催します。

他にも相続登記や介護に関するテーマも開催。

皆様のご参加お待ちしております。

(お申込みはこちらから)

前回までの記事はこちら

ケース1「特別受益」の記事はこちら

遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いと合意が必要となります。

よくある事例として「特定の子どもが親の介護などの世話をしてきた」ケースがあります。

この場合、相続がおこった際にどのように遺産を分けるのでしょうか?

このようなご相談も実は多いですし、子どもの配偶者が世話をしていたというケースもあります。

さて今回のケースはどうでしょう。

(事例2)

他界した父は他人の世話になることを嫌がっていたので、自宅で相談者Bさんが長年介護で父をみてきました。

弟はずっと疎遠で親の介護の協力もなかったのですが、父の遺産を話し合う際に「法律にそってきょうだい均等に分けよう」と言ってきました。

私は父の介護で働くこともできず、ずっと世話をしてきたのに、納得がいかず、行き場のない気持ちを抱えています。

遺言書もないので、母とどうしようかと悩んでいます。

2.png)

相談者Bさんのお気持ち、お察しします。

このように生前に特定の子どもが親の介護などで負担がかかったというご相談も少なくありません。

ではこの場合Bさんはどうすればいいでしょうか?

まず法律通りに財産を分けた場合どうなるでしょうか。

相続人は、母親と子ども2人なので、法定相続分として

・母親・・1/2

・Bさん・・1/4

・弟・・1/4

弟さんはおそらくこの分け方を主張してくると思われますが、Bさんとしては均等に分けるのに納得がいかないお気持ち大変分かります。

Bさんの場合、長年介護をされてきたことは「寄与分」として主張することは可能です。

弟さんが話し合いで合意してくれれば問題ありませんが、「法定相続分で分けたい」と言い切るようでしたら、家庭裁判所で「寄与分」を申し立てることになります。

ただしこの場合、家庭裁判所に「Bさんの介護は特別な貢献だ」と認められる必要がありますので、この貢献に対する証明が必要になります。しかし、その立証は一般的には困難です。

寄与分の主張をする上で、一度弟さんとじっくり話し合いをされ、必要であれば第三者として専門家に入ってもらうといいでしょう。

このような事例はよくある例ですが、親が子どもに任せるのではなく、遺言書などで意思を遺していれば、揉める心配もなかったでしょう。

例えば

・遺言書でBさんに多く財産を遺す内容にする

・Bさんを受取人にした生命保険に加入しておく

こうすることで将来きょうだいが揉めることを防いだり、負担のかかった子どもへの感謝の気持ちも伝えることができると思います。

子どもたちが将来困らないためにも、「遺言書」を書いてみませんか?

当団体では遺言書作成セミナーを、この秋開催します。

他にも相続登記や介護に関するテーマも開催。

皆様のご参加お待ちしております。

(お申込みはこちらから)