2025.09.12

民法

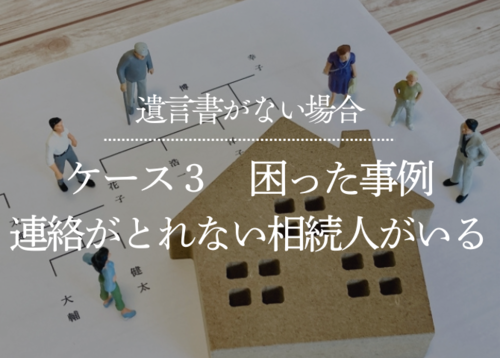

遺言書がない場合 連絡のとれない相続人がいる

遺言書がない場合の事例シリーズをお伝えしています。

全国の60~79歳の男女2,000人を対象を対象にしたアンケート(日本財団が025年2月インターネット調査)によると、遺言書をすでに用意している方は全体の3.4%であるお話をしました。

前回の記事はこちら

今回の事例もよくある事例のひとつ

「連絡がとれない相続人がいる」ケースです。

遺言書がない場合、財産は相続人の話し合いと全員の合意が必要になります。

つまり遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の実印を押す必要があります。

では、相続人のうちの一人が連絡が取れない状態である場合はどうなるでしょうか。

(事例3)

父が亡くなり、母と私(相談者Cさん)で財産の分け方を話し合っています。

相続人は母と長男の私、そして次男の3名です。

次男は20年前に家を飛び出してしまい、現在どこで何しているか分からない状態で連絡も取れません。

この場合遺産分割はどうなるのでしょうか?

3.png)

ご心配の通り、弟さんがいなければ相続手続きが進まないということになります。

ただ遺産分割ができないと不動産の名義変更や銀行預金の引き出し等ができないため、対処方法としては「不在者財産管理人制度」や7年以上行方不明・生死が分からない場合は「失踪宣言の申立て」をすることができます。

不在者財産管理人制度は、家庭裁判所に申し出て、次男の代わりに次男の財産を管理する人を選任してもらう制度です。

財産管理人に特に資格は必要ありませんが、次男との利害関係の有無などを考慮の上、適格性により判断され、場合によっては専門家(弁護士や司法書士)が選任されることもあります。

ただこの財産管理人はあくまでも次男(失踪者)の代わりに次男の財産を管理するのがお仕事ですので、財産を分ける際は、家庭裁判所で「権限外行為許可」の手続きと許可が必要になります。

この場合次男に不利益とならないように、法定相続分どおりに財産は分けられ、裁判所の許可なしに財産分割することはできません。

「失踪宣言の申立て」は、家庭裁判所に失踪宣言を求める方法です。

家庭裁判所が調査してもなお生死が分からない場合は、裁判所は失踪宣言をして、次男(失踪者)は死亡したものとみなされることになります。

どちらの方法にしても、時間と労力もかかりますし、裁判所の手続きは複雑であるため、弁護士に依頼するなどの費用も発生します。

ではこうなる場合に備えて、事前にできる対策はなかったのでしょうか。

次男が失踪して20年になるわけですので、相続時に困るのは事前に想定できたはずです。

対策としては、この場合『遺言書』が効果を発揮します。

上記のケースでは次男には遺留分があるため、遺留分請求を受ける可能性はあるものの、遺言書の内容に基づいて遺産分割をすすめることが可能です。

さらに有効な対策として、生命保険を活用することもできます。

生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産なので、被相続人の死亡時に受取人は手続きすればすぐに保険金を受け取ることが可能です。

生命保険に加入していれば、行方不明の次男に関係なく、配偶者や長男が死亡保険金を受け取ることができるので、それを元手にその後の対策も取れますし、次男の遺留分を減らすことが可能です。

とはいえ、生命保険だけではやはり財産を自由に分けることはできませんので、両方用意しておくことをおすすめします。

今回のケース、連絡のとれない相続人がいる場合の対策として、遺言書+生命保険が最も効果を発揮するケースといえます。

子どもたちが将来困らないためにも、「遺言書」を書いてみませんか?

当団体では遺言書作成セミナーを、この秋開催します。

他にも相続登記や介護に関するテーマも開催。

皆様のご参加お待ちしております。

(お申込みはこちらから)